今回は大阪府大阪市住吉区の住吉大社を探訪して参りました!

大阪の人々に「初詣といえばすみよっさん」と呼ばれ古くから親しまれている住吉大社は、古くは摂津国(せっつのくに、現在の大阪府北西部と兵庫県南東部)の「一之宮」という社格で全国約2300社余の住吉神社の総本社でもあります。

この記事では住吉大社の概要、歴史、御朱印などを紹介していきます。

- 住吉大社について

- 御祭神

- 建築様式

- 御朱印紹介

- 小猫集めて大猫に!?楠珺社をお参り

- アクセス

1.住吉大社について

まず住吉大社には四つの本殿があり、それぞれに神様が祀られています。

住吉大社の御祭神は、

- 第一本宮 底筒男命(そこつつおのみこと)

- 第二本宮 中筒男命(なかつつおのみこと)

- 第三本宮 表筒男命(うわつつおのみこと)

- 第四本宮 息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)=神功皇后(じんんぐうこうごう)

底筒男命、中筒男命、表筒男命の三神は総称して、住吉大神と呼ばれており、伊弉諾尊(いざなぎのみこと)が禊祓を行われた際に海中より出現されたと言われています。

古事記や日本書紀によれば、伊弉諾尊は妻の伊邪那美命 (いざなみのみこと) が亡くなった際に、追いかけて黄泉の国(死者の世界)に行きますが、連れ戻すこともできず、穢れを受けてしまいます。

その穢れを清めていた時にお生まれになったのが底筒男命、中筒男命、表筒男命の三神というわけなんですね。

第四本宮に祀られている息長足姫命こと神功皇后は、第十四代仲哀天皇の后で新羅遠征(三韓遠征)の際に住吉大神の加護を得て新羅を平定したことから、神功皇后も併せて第四本宮に祀られています。

住吉大神が海から出現されたため、古くから海の神としての信仰も集め航海関係者や漁民の間で崇敬されてきました。そのため奈良時代、遣唐使の派遣の際には、住吉大社で必ず海上の無事を祈ったと言われています。

建築様式について

住吉大社の四本宮の本殿は「住吉造」と称され、神社建築史上最古の様式の一つですべての本殿が国宝に指定されています。

切妻造の妻入りで屋根にそりが無く、棟に2本の千木(ちぎ)と3本の堅魚木(かつおぎ)が置かれています。

現存の本殿は、江戸時代の文化7年(1810)に造営されたものです。

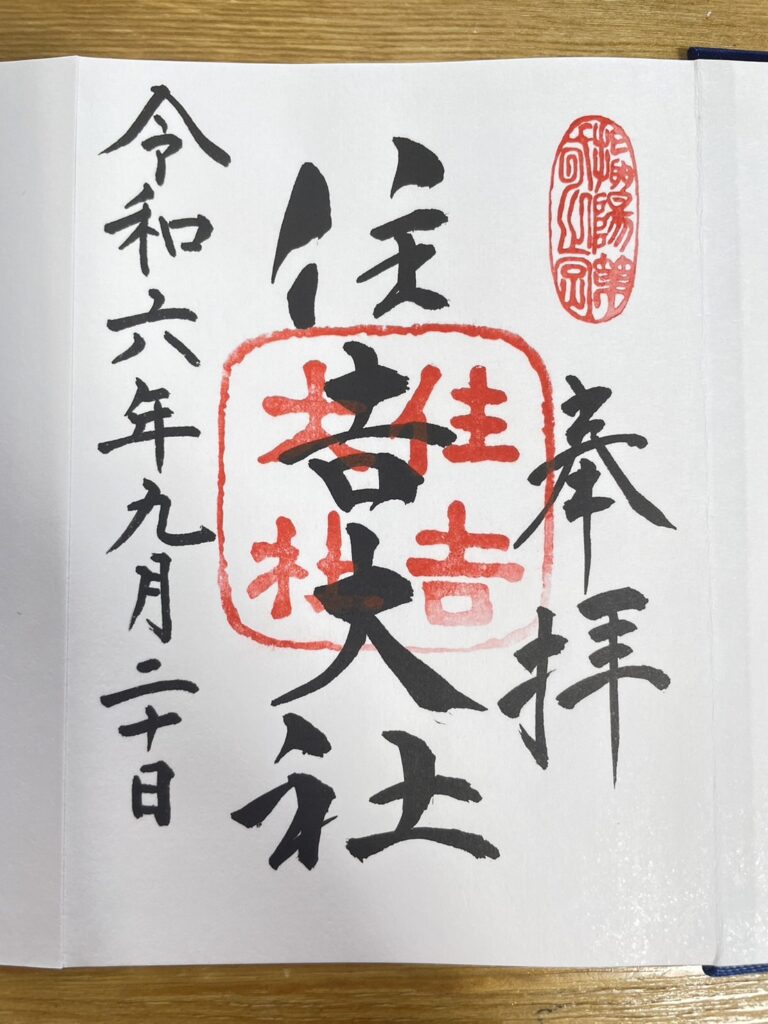

2.御朱印について

御朱印はこちら↓↓

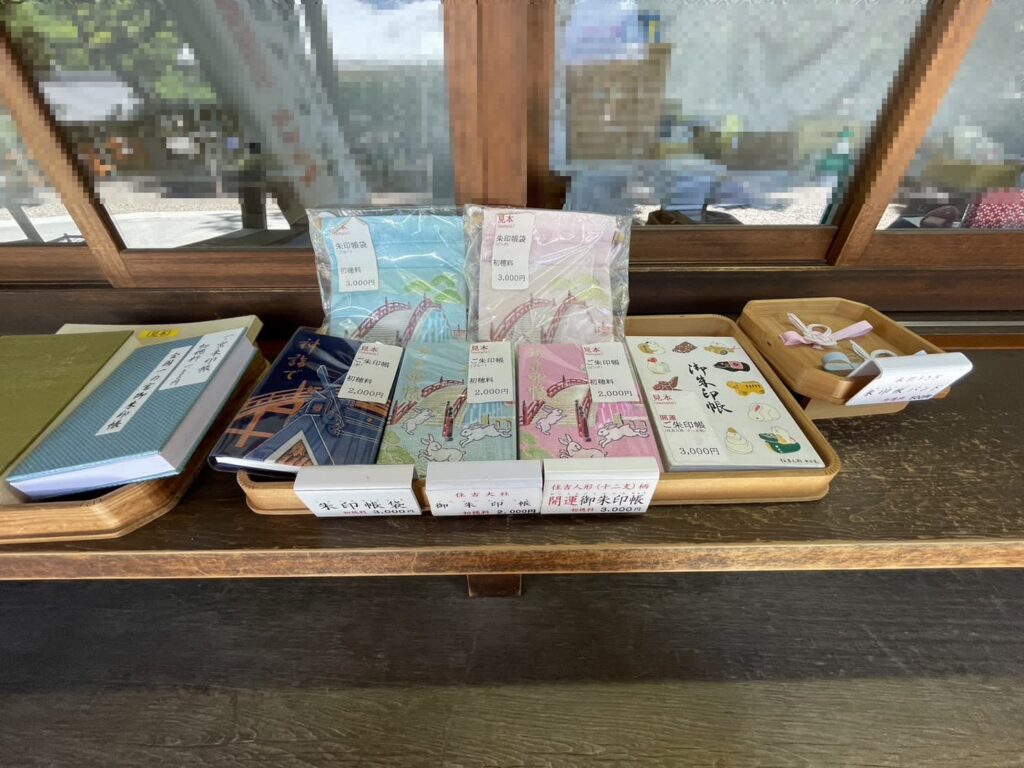

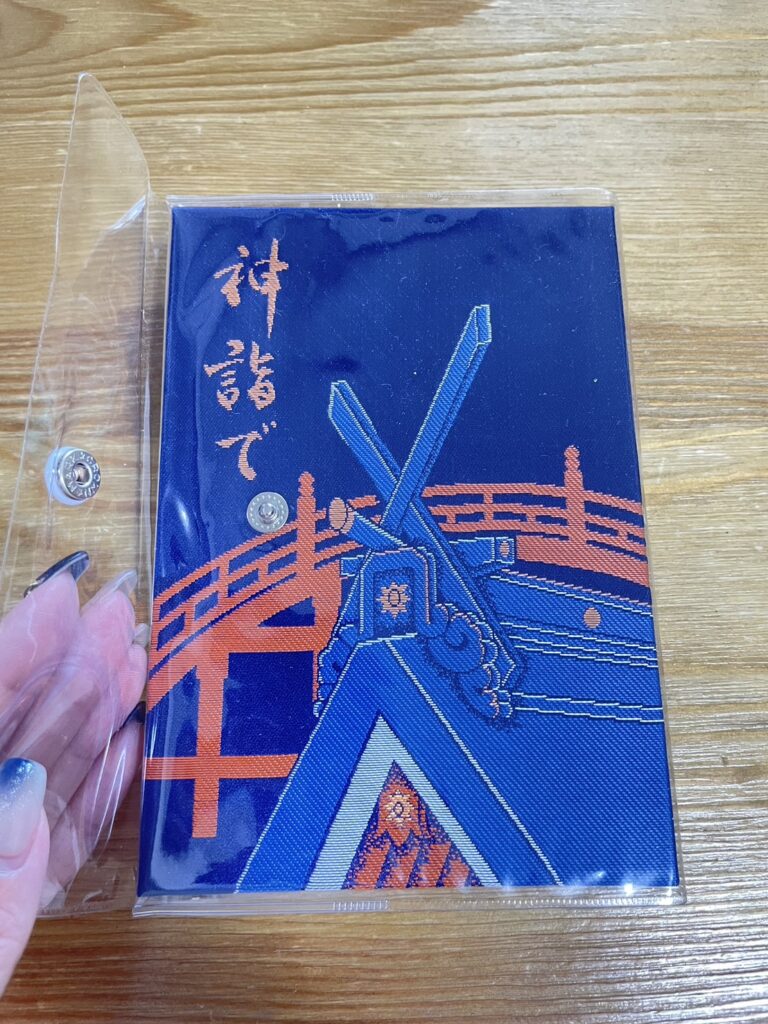

御朱印帳は四種類ありましたが、

私はこちらの本殿と太鼓橋がアップになっているデザインを購入しました。

3.小猫集めて大猫に!?楠珺社をお参り

続いて住吉大社の摂末社(せつまつしゃ)の楠珺社(なんくんしゃ)をお参りしました。

こちらの神社は第一本宮の裏にある樹齢約1000年の楠を御神木とし、お稲荷様をお祀りしている神社です。

ですが、こちらの神社では珍しいことに神様のお使いがキツネではなく、ネコが神様のお使いだそうです!

毎月初めの辰の日は『初辰さん』といって多数の参詣で賑わっており、その際に招福猫をお迎えする事で願いが叶うと言われています。

ネコは2種類いて、右手で手招きをしている猫は商売繁盛、お金招き、開運招福、左手で手招きをしているネコは家内安全、人招き、身体健康をもたらしてくれるとのことでした。

小ネコ48体(4年)で中ネコに、中ネコ2体と小ネコ48体(12年)で大ネコに、右手大ネコと左手大ネコ揃えて満願成就となるみたいです。先は長いですが夢がありますね!

私は右手招きの猫をお迎えしました。金運が上がりますように!!!

4.アクセス

私は電車で南海鉄道経由で向かいましたが、「住吉大社駅」から歩いて3分ほどで到着しました。

近くに住吉公園という大きな公園もあるので、電車で向かって一緒に公園も散策するのがおすすめです。

コメント

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your

next post thanks once again.

Thank you for your comment!

I’ll probably be updating slowly, but please come and check out the new posts too!

出色的 旅游专题! 加油!

谢谢你的评论!欢迎下次再来看!